Peran Ibu dalam Pendidikan Politik Keluarga

Halo Ibu dan Sister, apa kabar? Pemilu tahun ini rasanya berwarna sekali, ya. Bagi yang pilihannya belum terpilih, semoga tidak berkecil hati. Bagi yang pilihannya terpilih, semoga kita semua tetap bersinergi mengawal perjalanan bangsa kita menuju Indonesia Emas di tahun 2045.

Tahun pemilu kali ini menyadarkan kita bahwa Indonesia masih jauh dari demokrasi yang sebenarnya. Kenyataan bahwa keadaan negara yang jauh dari demokrasi ini bisa jadi disebabkan karena kurangnya pendidikan politik. Salah satu pendukung demokrasi yang sangat potensial adalah keterlibatan kaum perempuan dalam kancah politik (Soeharto, 2011).

Lalu, apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang perempuan, istri atau ibu untuk terlibat dalam kancah politik? Tentunya tidak harus menjadi menteri seperti Bu Retno Marsudi atau Bu Sri Mulyani. Dengan memberikan pendidikan politik sederhana kepada keluarga dan anak-anak, kita sudah melakukan langkah awal yang baik untuk ikut andil dalam pertumbuhan politik di Indonesia.

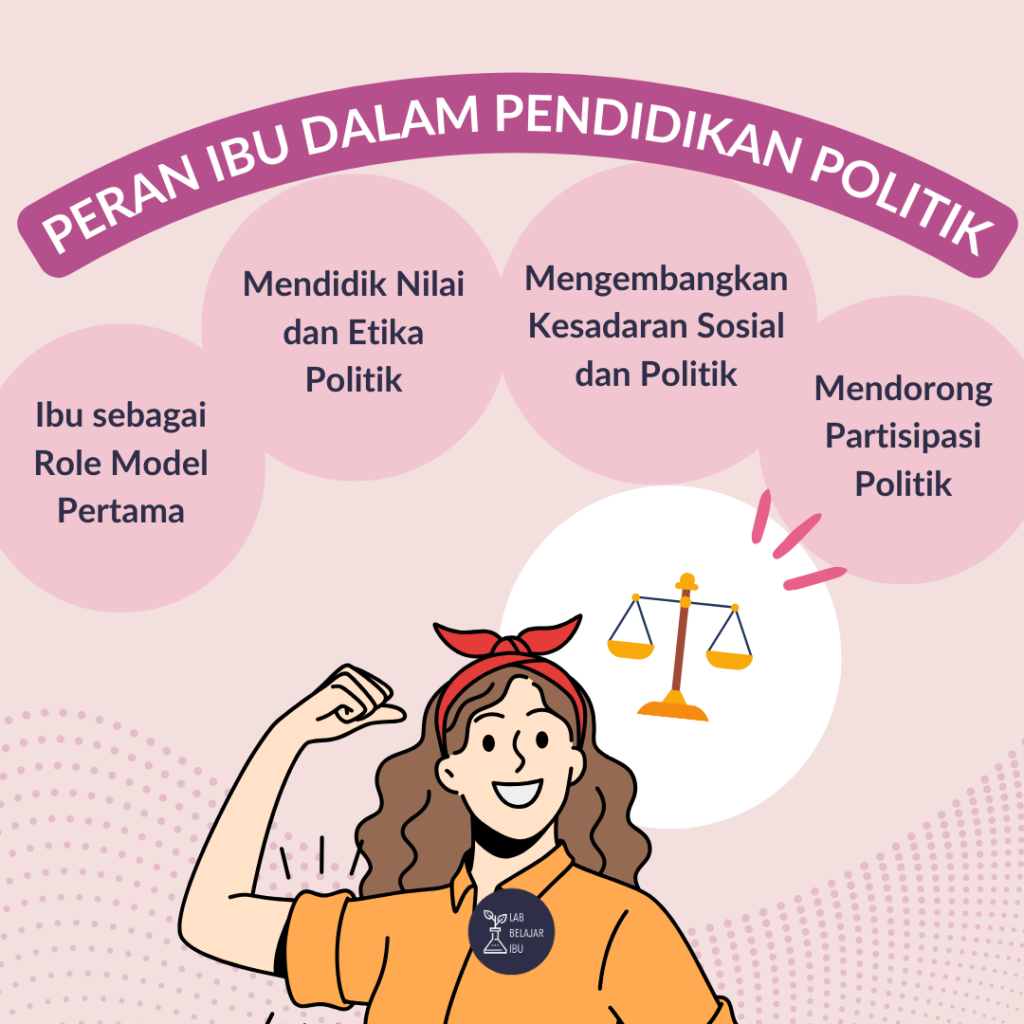

Sayangnya pendidikan politik dalam keluarga seringkali tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Padahal pendidikan politik memiliki peran krusial dalam membentuk pemahaman dan sikap politik anggota keluarga yang lain, terutama anak-anak. Ibu, sebagai salah satu pilar utama dalam keluarga, ternyata memiliki peran penting dalam pendidikan politik, lho. Kira-kira apa saja sih?

- Ibu sebagai Role Model Pertama

Ibu merupakan sosok pertama dan utama yang membersamai anak dalam kehidupannya. Melalui interaksi sehari-hari, anak-anak belajar banyak hal dari ibu, termasuk sikap dan pemahaman tentang politik. Ibu yang aktif memberikan contoh keterlibatannya dalam kegiatan politik seperti pemilu atau diskusi dengan ayah tentang isu-isu politik, tentunya memberikan model atau contoh yang positif bagi anak untuk menghargai proses demokrasi.

- Mendidik Nilai dan Etika Politik

Edukasi tentang nilai dan etika politik bisa dimulai dari rumah dengan ibu sebagai gurunya. Pembahasan tentang kejujuran, integritas, toleransi, dan pentingnya partisipasi dalam proses politik adalah beberapa contoh nilai yang dapat ditanamkan untuk anak-anak. Harapannya, anak kita tidak hanya tumbuh cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kecerdasan emosional dan sosial dalam berpolitik.

- Mengembangkan Kesadaran Sosial dan Politik

Ibu dapat memperkenalkan anak pada konsep-konsep dasar politik dan kehidupan berdemokrasi, serta mengajak mereka mengikuti perkembangan isu-isu terkini. Diskusi tentang berita atau peristiwa politik saat makan bersama atau saat waktu luang lainnya dapat juga meningkatkan kesadaran politik anak-anak, sekaligus memperkuat hubungan antara ibu dan anak.

- Mendorong Partisipasi Politik

Ibu juga berperan dalam mendorong anggota keluarga untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, baik itu pemilihan umum, diskusi komunitas, atau aktivitas sosial lainnya. Usaha untuk memperkenalkan konsep pentingnya berkontribusi pada masyarakat dan negara melalui partisipasi politik mengajarkan anak akan tanggung jawabnya sebagai warga negara.

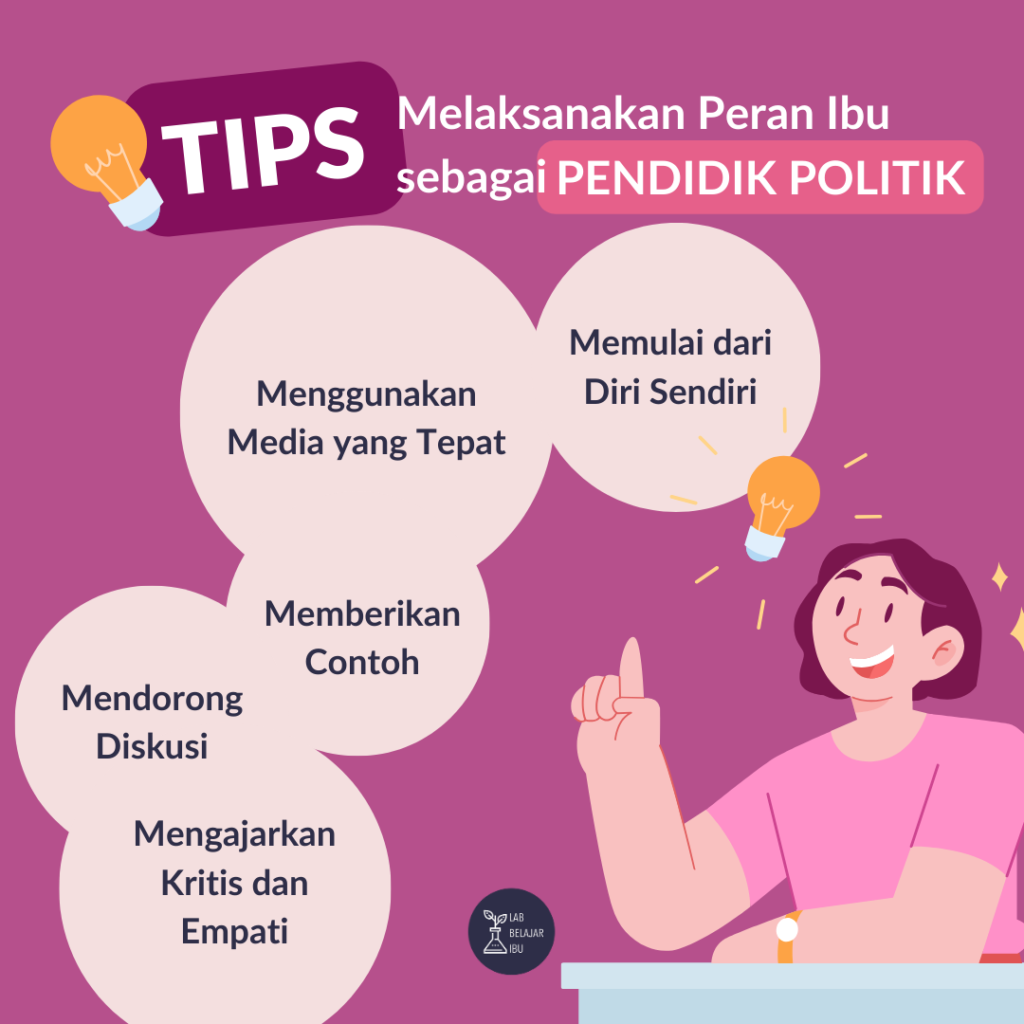

Tentu saja, untuk melaksanakan peran ibu sebagai pendidik politik ini tidak mudah. Ibu bisa mengikuti beberapa tips di bawah ini:

- Memulai dari Diri Sendiri

Pastikan ibu sudah memahami nilai-nilai politik, sistem pemerintahan, dan isu-isu terkini. Hal ini penting agar Ibu dapat memberikan informasi yang akurat dan objektif kepada anak.

- Menggunakan Media yang Tepat

Ibu bisa memanfaatkan buku, film, atau sumber online yang edukatif untuk memperkenalkan konsep politik kepada anak-anak. Pastikan konten yang disajikan sesuai dengan usia dan pemahaman mereka ya, Bu.

- Mendorong Diskusi

Ajak anak-anak berdiskusi tentang berbagai topik politik yang sesuai dengan usia mereka. Berikan ruang bagi mereka untuk bertanya dan mengemukakan pendapat.

- Memberikan Contoh

Tunjukkan partisipasi nyata Ibu dalam kegiatan politik atau sosial. Misalnya, ajak anak mengikuti Ibu saat mencoblos dalam pemilu atau terlibat dalam kegiatan komunitas dan kemasyarakatan.

- Mengajarkan Kritis dan Empati

Ajarkan anak untuk kritis terhadap berita atau informasi yang mereka terima. Tanamkan juga nilai empati dan menghargai perbedaan pandangan.

Dengan menerapkan tips ini, ibu dapat memainkan peran efektif dalam mendidik anak-anak tentang politik sehingga membantu untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga memiliki kepekaan sosial dan politik.

Kesimpulannya, peran ibu dalam pendidikan politik keluarga adalah hal yang fundamental dan berdampak besar pada pembentukan karakter serta kesadaran politik anak-anak dan keluarga. Melalui pendidikan politik di rumah, ibu tidak hanya menanamkan nilai-nilai demokrasi dan keadilan tetapi juga mengajarkan tentang pentingnya partisipasi aktif dalam kehidupan berpolitik dan bermasyarakat.

Dengan memberikan contoh yang baik, mengajarkan nilai-nilai politik yang benar, serta mendorong diskusi dan kritis terhadap isu politik, ibu membantu membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas dan berwawasan luas, tetapi juga peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial dan politiknya. Sehingga, peran ibu sangatlah krusial dalam menjamin kelanjutan nilai-nilai positif dalam kehidupan demokrasi dan menciptakan masyarakat yang lebih baik.

Sumber:

Intan Islamia, Fadli Hermawan. 2023. Family Matters: Understanding the Relationship Between Family Background, Parenting Style, and Youth Political Behavior. International Conference on Multidiciplinary Science. KnE Life Science pages 224-232

Saputri, Ravita., Marzuki. 2001. The Role of Parents and Society in Value Education and Civic Education. Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan pages 268-274

Soeharto, Ahmad. 2011. Urgensi Pendidikan Politik bagi Perempuan. Muwazah vol. 3 no. 1 (http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=956976&val=14715&title=URGENSI%20PENDIDIKAN%20POLITIK%20BAGI%20PEREMPUAN)

Penulis: Abigail Angga

Ilustrator: Anggita G. Putri

Editor: Elfita Rahma Aulia